空調のチューニングポイント

東洋ビル管理株式会社

省エネルギー技術研究室

室長 中村 聡

空調のチューニングポイント

不快指数冷房(7)

29、指標

体感的な温度を表す指標は他にもあるが、なぜ不快指数を使うのかと云えば、ビルの空調で設備管理員が調整できるのが温度と湿度だからだ。

冷房は除湿になるが、自動で湿度制御はできないだろうから、手動調整により除湿量が少なくなるようにするテクニックが必要となる。

冷水を循環させて空調機やファンコイルで冷房しているのであれば、冷水温度をできるだけ高くすることで除湿量がコントロールできる。

冷水温度が高くなり冷熱供給量が不足するようならば、流量を増やして補えばよい。冷房は空気のエンタルピを下げることであり、エンタルピは温度と湿度で表される。不快指数も温度と湿度で表される。これが重要なのだ。

エンタルピと不快指数は比例している訳ではないので、同じ不快指数ならば、できるだけエンタルピを下げない冷房をおこなえば、それだけ少ない冷熱で、同じ快適性を得られる。

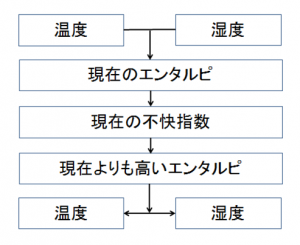

現在の室内温度と湿度でエンタルピと不快指数を計算して、同じ不快指数で現在よりも高いエンタルピとなるように温度と湿度を調整すれば省エネになるのだ。

温度と湿度以外の要素が入る指標を使うとこのような計算ができなくなるので注意したい。

単に快適性を表すために不快指数を使うのではなく、同じ快適性を維持しながら、できるだけ高いエンタルピにして、省エネ冷房をおこなうための換算値的に使うのが目的なのだ。

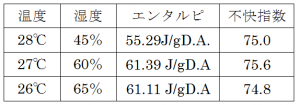

この表では27℃60%は28℃45%よりもエンタルピが高く、省エネ性を重視した設定だが、不快指数が僅かに高くなっている。

26℃65%は28℃45%よりもエンタルピが高く、省エネ性を重視した設定のまま不快指数は低くなっており、28℃45%と比較すれば、省エネと快適性の両立ができている。

省エネ性はエンタルピで表し、快適性は不快指数で表しているからこそ分かることであり、設備管理員もこれらの数値を参考にして、省エネと快適性の両立を目的とした温度と湿度に調整することができるだろう。

不快指数の欄がPMVのような指標ではどうなるだろうか。着衣量や代謝量などの人間的要素が入った指標では、ビルの設備管理員が調整できるものではなく、気流にしても設備管理員が調整できる余地はあまりなく、室内給気が変風量ならば自動で風量が変わるので、指標も常時変わることになり、設備管理員は対応できないだろう。このように温度と湿度以外の、設備管理員が調整できない要素が入ると、エンタルピとの比較ができなくなり、温度と湿度をどのように調整すれば省エネになり快適になるのかが分からなくなってしまう。

PMVは設備管理員が温度と湿度を調整して省エネをおこなうために使う指標ではなく、体感的な快適性を評価するための指標なのだ。

不快指数冷房で使う不快指数は、体感的な快適性を評価するだけが目的ではなく、〔温度・湿度〕〔不快指数〕〔エンタルピ)の三者を関連させて、より省エネになるように〔温度・湿度〕を調整するための指標となるものだ。

現在の室内状況に応じて、不快指数を上げてもよいし下げてもよいので、その不快指数を目標にエンタルピを考えながら、最も省エネになるように温度と湿度に調整するのだ。

31、温度と湿度

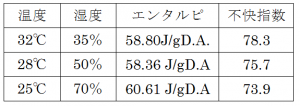

不快指数冷房を知るうえで、室内の温度を上げる代わりに湿度を下げて省エネ行う場合と、温度を下げる代わりに湿度を上げて省エネを行うのでは、どちらがより省エネになるのかを次の表で比較してみたい。

現在の室内温湿度が28℃50%であったとして、これを32℃35%にすると、エンタルピは大差がないのに不快指数は2.6も高くなっている。

32℃に温度を上げて省エネをしているつもりが、大した省エネにはならず、不快指数が上がるだけで、無駄な我慢をするだけとなる。32℃の冷房はあり得ないにしても、温度をこれだけ上げても省エネにならないことが分かるだろう。

逆に温度を25℃に下げて、代わりに湿度を70%にまで上げると、エンタルピが32℃35%の時よりも上がり、エンタルピを下げない冷房ができている分だけ省エネになる。

不快指数は28℃50%よりも1.8下がり、32℃35%と比べれば4.4も下がっている。

表では25℃70%の時が最も省エネになり快適になることが分かる。表の比較だけでは温度を下げて湿度を下げない冷房を行うのが、快適性の面でも省エネの面でも得だということになる。

温度を上げて湿度も上げれば最も省エネ効果はあるのだが、それでは冷房とは云えない。

ビル内の快適な環境を目指すための冷房であるならば、できるだけエネルギーを使わずに快適性を追求するのがビルの設備管理員の技術力であり仕事だとも云えるだろう。それを実現するのがこの不快指数冷房なのである。

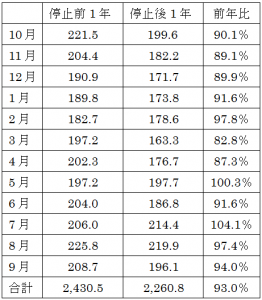

32、不快指数冷房の効果

比較のためだけの表ではなく、実際に冷房をおこなった場合を想定した数値で、不快指数冷房の省エネ効果を算出してみよう。

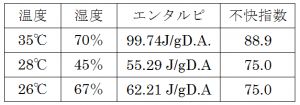

外気の温度と湿度が35℃70%はかなり蒸し暑い日だ。室内の温度と湿度28℃45%はビルの冷房ではよくある温度と湿度である。同じく26℃67%は不快指数冷房をおこなった場合の例である。同じ体感温度を得る場合の省エネ効果を比較するために不快指数は75にしている。

実際の冷房では不快指数が75を超えることもあるが、冷房は外気の不快指数との差も影響する。表のように外気不快指数が88.9もあれば室内不快指数75でも涼しく感じるのだが、外気の不快指数が77~78の時に室内の不快指数が75ではかなり不快感があるだろう。

表の28℃45%では外気よりもエンタルピが44.6%下がり、26℃67%では37.6%下がる。その差は44.6%―37.6%=7.0%である。

苦労して不快指数冷房をおこなっても、今までの冷房と比べて7%の省エネ効果しかないのかと思うかもしれないが、実際におこなってみると、この何倍もの省エネ効果があるのだ。

冷房とは単に外気と比較するのではなく、換気量の差もあり、壁からの熱伝導もある。濃い色の壁ならば熱を吸収しやすく、それだけ熱伝導で入って来る熱量が増える。白い色の壁ならば日射を反射するので、熱伝導は少なくなる。窓ガラスへの日射の有無でも違って来る。伝導は熱だけではなく、水蒸気も伝導で入ってくる。室内人数が多ければ、人が発生する熱や水蒸気も多くなる。電気機器の発熱もある。それらが全て不快指数冷房に影響するので、ビルの構造と使用状況毎に、不快指数冷房をおこなった場合の省エネ効果が大きく違ってくるだろう。